● 수상자 약력

2020 ~ 마르퀴즈 후즈 후(세계 3대 인명사전) 세계 지성 3% 및 평생회원

2015 ~ 한국연구재단 학술지 전문평가 위원

2005 ~ 2020 한국학중앙연구원 한국학대학원 교수

■ 학술저서

『상원연등회와 중동팔관회』(2018), 『국왕의 불교관과 치국책』(2013), 『한국의 세계불교유산』(2008), 『한국 중세의 불교의례』(2001)

■ 학술역서

『북종과 초기 선불교의 형성』(2018), 『한국 문명 원전』(2018), 『중국과 한국의 선사상 형성』 (2015), 『파란 눈 스님의 한국 선 수행기』(1999; 2000)

■ 학술공저

국・영문 10여 권(6개국-네덜란드, 독일, 미국, 영국, 프랑스, 한국-출)

■ 수상

2014, 2018, 2019 대한민국학술원 선정 교육부 우수학술도서상

2016 제4회 청호불교복지대상(저술부문)

1999 제13회 불이상(연구부문)

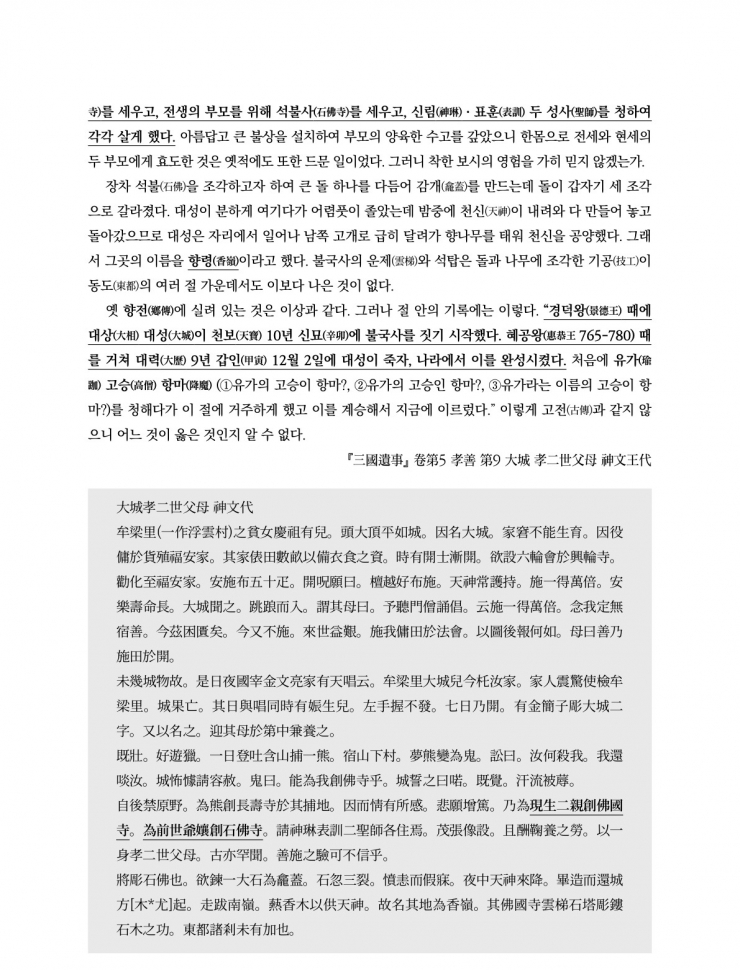

● 수상강연

김종명(전 한국학중앙연구원 한국학대학원 교수)

안녕하십니까? 제11회 반야학술상 수상자 김종명입니다. 여전히 코로나 등으로 인해 어려운 상황 아래서도 저를 오늘 이 자리에 서게 해 주신 (사)반야불교문화연구원 원장 지안 큰 스님, 저의 연구성과를 추천해 주신 학자님, 심사를 맡으신 심사위원님, 연구원 관계자분, 그리고 참석해 주신 내빈 여러분들께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

“잘못된 것을 부수고, 바른 것을 드러냄”이란 뜻의 불교용어 “파사현정(破邪顯正)”은 중국 수나라의 길장(吉藏: 549~623) 스님이 처음 쓴 것으로 알려져 있습니다. 길장 스님은 공(空)사상 중심의 삼론종(三論宗)의 조사(祖師)로서 가상대사(嘉祥大師)라고도 불린 분입니다. 고구려의 승랑(僧朗) 스님은 이 삼론종 성립에 큰 기여를 하였으며, 고구려의 혜관(惠灌) 스님은 일본 삼론종의 시조가 되기도 하였습니다. 파사현정이란 개념은 우리 사회에서도 흔히 쓰이는 말입니다. 저의 오늘 수상 강연도 비슷한 관점에서 말씀드리도록 하겠습니다.

현행 우리 학계의 연구성과는 학술 저서와 논문으로 구분됩니다. 논문이 강조되는 자연과학계와 사회과학계와는 달리, 불교학이 연구되는 인문학계에서는 학술 저서의 중요성이 더욱 큽니다. 그럼에도 불구하고, 학술 저서에 대한 평가가 상대적으로 박약한 것이 우리 인문학계의 현실입니다. 불교에 대한 관심도의 증가와 함께 불교 관련 서적 출판도 매년 늘어가고 있는 것으로 알고 있습니다만, 불교학 관련 학술 저서 출판은 손꼽을 정도로 적을 뿐 아니라, 그나마 학계의 검증을 거친 성과는 더욱 적은 것이 국내의 실정입니다. 교양서, 대중서들과는 달리, 그리고, 해외의 학문 선진국과도 달리, 국내 학계와 출판계의 관행으로 인해 학술서는 인세도 거의 기대할 수 없는 책입니다. 불교계도 예외는 아니지요. 이러한 현실 속에서 학술 저서의 중요성을 높이 사 주신 반야불교문화연구원에 특히 감사드립니다.

제11회 반야학술상 수상작인 저의 책 『상원연등회와 중동팔관회: 성격 재검토와 절차역주』는 2014년도 한국학중앙연구원의 연구비 지원에 의한 연구과제 최종결과물의 수정본입니다. 이 결과물은 익명의 심사자 3인에 의한 심사와 추후의 수정 과정을 거쳐 2018년 한국학중앙연구원출판부에서 전기의 제목으로 출판되었습니다. 이 책은 2019년 대한민국학술원 선정 교육부 우수학술도서 중의 하나가 되었으며, 오늘 반야학술상 수상작이 되는 영광까지 안게 되었습니다. 아래에서는 이 책의 배경, 목적, 중요성, 내용, 특징에 대해 말씀드리는 것으로 수상 강연에 대신하고자 합니다.

1. 배경

저는 2001년에 간행된 저의 관련 학술서인 『한국 중세의 불교의례: 사상적 배경과 역사적 의미』를 통해 선행연구들의 문제점들을 분석한 후, 새로운 주장을 제기하였습니다. 그러나, 그 이후 상당수의 관련 연구성과들이 나왔으나, 이 성과들은 새로운 주장에 대한 비판적 분석을 결한 채, 기존 주장들을 재생산해 온 것으로 판단하였습니다. 이것이 이 책의 집필 동기가 되었습니다.

2. 목적

『상원연등회와 중동팔관회』의 목적은 두 가지입니다. 한 가지는 고려시대(918-1392)의 상원연등회와 중동팔관회의 성격 재조명이며, 다른 한 가지는 연등회와 팔관회의 절차에 대한 기록인 「상원연등회의(上元燃燈會儀)」와 「중동팔관회의(仲冬八關會儀)」에 대한 연구 주(註) 중심의 역주입니다.

3. 중요성

이 책의 중요성은 고려시대 한국인들의 삶의 중요 모습과 동아시아불교의 성격 파악 및 현대 한국불교계의 이해에 도움이 된다는 점에서 찾을 수 있습니다. 인류의 학문 활동은 앎과 실천의 조화를 모색한 과정이라고 할 수 있습니다. 특정 사상에 대한 연구가 앎에 해당한다면, 의례에 관한 연구는 실천 분야에 속합니다. 오늘의 이 자리도 의례의 한 현장이듯이, 인간의 대부분의 행위는 의례화 되어 있어, 의례는 인류의 삶을 이해할 수 있는 공통분모일 뿐 아니라, 그것을 통해 당대인의 삶의 모습을 찾아볼 수 있다는 점에서 큰 의미를 가지고 있습니다. 특히, 역사상 전개되었던 한국불교를 포함한 동아시아불교에서도 의례의 역할은 중요하였으며, 여전히 그러하기 때문에, 불교의례에 대한 연구는 한국불교, 나아가 동아시아불교의 성격을 밝히는 데도 중요합니다. 따라서, 이 책이 세계 학계의 공용어인 영어로는 아직 출판되지 않았으나, 그 내용은 한국학과 불교학의 세계화 차원에서도 일정한 의미를 가지고 있다고 생각합니다.

2,500년 전 불교의 창시자인 부처님은 인간 고통의 주요 원인들인 탐욕과 증오와 무지에서 벗어날 것을 가르치셨으며, 이를 위해 바른 생각과 실천을 강조한 반면, 의례를 반대하셨습니다. 기원전 6세기 경, 불교 흥기 당시의 인도 주류 종교는 브라만교였으며, 브라만교의 핵심은 창조주인 브라만을 잘 모시는 것을 통해 인간의 행복을 기원한 데 있었습니다. 즉, 브라만교는 의례종교였던 것입니다. 잘 아시듯이, 불교는 이러한 브라만교에 반대하면서 생긴 전통입니다. 불교는 인류의 행복이 브라만교에서처럼 신 등의 외부적 요인에 있는 것이 아니라, 각자의 바른 생각과 그를 바탕으로 한 행위의 중요성을 강조한 가르침이었으며, 따라서, 초기불교(근본불교, 원시불교)에서 의례의 중요성은 크지 않았습니다. 그러나 부처님이 열반에 드신 후, 시공간적 변화와 함께, 의례는 불교의 중요 요소 중의 하나로서 역사적 산물이 되었습니다. 더욱이 세계종교로서의 불교의 중요성은 그것이 문화종교란 점 때문이며, 문화종교로서의 불교의 가장 큰 특징 중의 하나는 불교의례에서 찾을 수 있습니다.

의례 연구는 최근 세계 학계에서 주목을 받아 온 연구 분야입니다. 세계학계에서 의례에 대한 연구는 18세기 이래 연구되어 왔습니다. 그러나, 학문적 검토는 19세기 후반의 산물로서 의례에 대한 본격적인 연구는 1970년대에 시작되었으며, “의례학”(ritual studies)이란 개념도 등장하였습니다. 그 후, 의례에 대한 학계의 관심 증가와 더불어 1980년대에는 최초의 의례학 분야의 학술지도 등장하였으며, 현재 의례학은 세계에서 각광 받는 새로운 학문 분야의 하나가 되었습니다. 그러나, 우리 학계의 의례 연구는 아직 초기 단계에 머물러 있습니다. 세계의 불교학 연구를 선도하고 있는 미국을 비롯한 해외 학계에서도 불교의례에 대한 학문적 관심은 상대적으로 아직 큰 편은 아니나, 한국의 불교의례에 대한 연구성과는 사실상 거의 없다고 해도 과언이 아닙니다. 제가 아는 한, 1994년의 저의 박사학위논문이 여전히 드문 영문 연구성과가 아닐까 합니다. 그러나, 해외 학계의 의례에 대한 학문적 관심이 높으며, 1990년대 이래 세계 불교학계의 연구 흐름이 문화적 맥락을 바탕으로 이루어져 오고 있음을 고려할 때, 불교의례와 관련된 연구업적이 적은 우리의 현실에 대해서는 깊은 성찰이 필요하다고 생각합니다.

4. 내용

본서 『상원연등회와 중동팔관회』의 내용은 고려의 대표적 정규 불교의례들인 상원연등회와 중동팔관회의 성격 재조명 및 절차에 대한 역주입니다. 상원연등회는 음력 정월 보름날 열린 연등회를 말하며, 중동팔관회는 음력 11월에 개최된 팔관회를 말합니다. 고려시대 때 개최된 약 100 종류의 많은 불교의례들 가운데, 연등회와 팔관회의 개최일은 국가 공휴일이었으며, 연등회 때는 1일, 팔관회 때는 3일간의 공휴일이 주어졌습니다. 당시의 추석도 국가 공휴일로서 1일의 휴일이 주어진 점을 고려하면, 이 두 불교의례의 중요성이 아주 컸음을 알 수 있습니다.

고려시대는 우리나라 역사상 불교가 가장 성행한 시기였을 뿐 아니라, 동아시아불교사상 가장 자주, 큰 규모로, 그리고 정기적으로 불교의례가 개최된 시기기도 하였습니다. 국초부터 국왕이 주관하거나 참여한 불교의례가 빈번하게 설행된 것도 고려시대만의 특징이었으며, 소재도량, 신중도량, 제석도량 등 고려에서만 개최된 의례들도 있었습니다. 특히, 연등회와 팔관회는 건국 시부터 멸망 시까지 고려와 함께 한 고려문화의 상징이었습니다. 고려 태조(918-43) 왕건은 그의 후대 국왕들에게 남긴 「훈요」에서 이 두 불교의례의 중요성에 대해 다음과 같이 말하였습니다: “나의 지극한 관심은 연등[회]과 팔관[회]에 있다..... 후세에 간신들이 [이 의례들을] 늘이거나 줄이자고 건의하는 것은 마땅히 철저하게 금지되어야 할 것이다. 나도 또한 국왕이나 왕후의 제삿날에는 이 의례들을 열지 않을 것이지만, 이 의례들이 개최되는 날에는 임금과 신하가 같이 즐길 것을 처음부터 마음으로 맹세하였다. [후세의 국왕들은] 마땅히 [내 말을] 존중하고 [내 말에] 의하여 이 의례들을 개최할 것이다.” 고려의 역대 국왕들은 이 「훈요」 의 내용을 ‘태조 신앙’이라고 할 정도로 정책 결정에 중요하게 반영하면서, 팔관회와 연등회를 개최하였으며, 그 목적은 왕실의 조상 숭배, 국왕의 장수 기원 및 군신 간의 화합에 있었습니다.

불교에서 ‘연등’은 꽃, 향 등과 함께 부처님께 바친 공양의 하나로서, 그 교학적 의미는 탐욕과 증오와 어리석음의 삼독을 없애기 위한 지혜를 상징하고 있습니다. 『아사세왕수결경(阿闍世王授決經)』에서는 가난하였음에도 진실한 마음씨를 가졌던 한 노파가 켰던 작은 등은 당시의 임금이 켠 8만4천개의 등보다도 더 가치가 있었음을 강조하고 있습니다. 이처럼, 불전에 기록된 대로의 연등은 탐욕과 증오와 어리석음을 없앰으로써 깨달음을 얻기 위한 한 가지 길을 상징하고 있습니다. 그리고, 연등을 할 때 가장 중요한 점은 큰 등이나 비싼 등과 같은 물량적인 측면이 아니라, 등을 바치는 진실한 마음가짐으로 나타나고 있습니다. 그러나, 연등의 이러한 성격은 역사적 변화를 겪었습니다.

인도에서의 연등회는 부처에 대한 공양의 한 방법이었으나, 중국과 한국에서는 지배층을 위한 불교식 행사로 변하였습니다. 현대의 연등회는 국가적 행사로서 유네스코 인류무형문화유산으로까지 등재되었습니다. 그러나, 축제의 범위를 넘어 연등의 불교적 의미가 잘 드러나 있는지는 의문입니다. 현대 우리나라에서 매년 행해지는 대표적인 연등은 사월초파일 부처님 오신 날의 연등일 것입니다. 경향을 막론하고, 그 날에는 소위 유력 정치인들이 자리를 차지하고 있는 것이 현실입니다. 왜 그럴까요? 부처님께서는 정치권과 일정한 거리 두기를 하셨습니다. 또한, 큰 등일수록 비싸고, 그만큼 공덕이 많을 것으로 간주되고 있는 것 같습니다. 그럴까요? 부처님이란 분이 공양의 양에 비례하여 복덕을 주시는 분입니까? 부처님께서는 바른 생각과 그것에 바탕을 둔 바른 행위를 강조하셨습니다. 불전에서도 물질이 아니라, 등 켜는 이의 진실한 마음을 강조하였습니다. 진실한 마음이란 자신만을 위한 이기심이 아니라, 남도 배려하는 자비심을 의미하는 것이겠지요. “생각하지 않는 삶을 살면, 사는 대로 생각하게 된다.”고 합니다.

‘팔관’이란 여덟 개의 빗장이란 뜻이며, 불자들이 옳은 행동을 하도록 규정한 여덟 가지 때로는 아홉 가지 불교 계율을 의미합니다. 『석씨요람』이란 불전에는 그 내용이 다음과 같이 기록되어 있습니다: “팔[구]계는 [1] 죽이지 말 것; [2] 훔치지 말 것; [3] 음행하지 말 것; [4] 거짓말하지 말 것; [5] 술 마시지 말 것, (6) 높고, 넓으며, 큰 침대를 사용하지 말 것; (7) 화환을 걸거나 향수를 몸에 뿌리지 말 것; (8) 노래하고 춤추며, 오락을 즐기지 말 것; (9) 정오가 지나면 먹지 말 것.” 즉, 인생살이를 통하여 오계를 지키고, 의, 식, 주를 간소하게 할 것을 강조한 가르침입니다. “고발사주,” “대장동 의혹,” 망국병이란 부동산 투기 등 우리 사회의 문제점들도 이러한 가르침에 대한 무지 내지 탐욕의 산물이 아닐까요?

불전에 의하면, 인도의 불교도들은 한 달에 여섯 차례에 걸쳐 하룻 밤 하루 낮 동안 스스로의 수행을 위하여 이 여덟 가지 계율을 지켰습니다. 중국에는 “팔관재(八關齋)”라는 이름의 불교의례가 있었으나, 일본에는 고려의 팔관회에 해당하는 의례는 없었습니다. 그리고, 고려의 팔관회는 화랑 전통 등을 포함한 한국 고유의 종교 전통을 포함하고 있어, 인도나 중국의 팔계 관련 의례와도 다른 특징들을 보여주었습니다. 현대에서도 팔관회는 특히 부산 지역을 중심으로 매년 개최되고 있습니다만, 이러한 팔계의 정신이 제대로 구현되고 있는 지 묻고 싶습니다.

5. 특징

저의 책 『상원연등회와 중동팔관회』는 내용과 형식 양면에서 선행 연구업적들과 차별성을 지니고 있습니다.

첫째, 본서의 주제에 대한 논의는 다양한 일차자료를 바탕으로 전개되었습니다. 연등회와 팔관회에 대한 기존 연구성과들의 상당수는 『고려사』를 바탕으로 이루어져 왔습니다. 그러나, 고려시대의 불교 연구는 『고려사』에만 의존해서는 안 된다고 생각합니다. 『고려사』의 한 부분인 「상원연등회의」와 「중동팔관회의」에 나타난 불교적 요소는 향과 등에 대한 간단한 언급 외에는 발견되지 않습니다. 이것은 조선(1392-1910) 초의 유학자들에 의해 편찬된 『고려사』가 지닌 한계이기도 합니다. 따라서, 이 책에서는 『고려사』는 물론, 『고려사절요』, 불전, 문집, 금석문을 비롯한 다른 관련 자료들과의 비교 연구도 진행되었습니다.

둘째, 기존의 연구성과들 중 상당수는 주제 관련 선행연구 검토 결여, 일차자료에 대한 불철저한 분석, 논증 부족 등의 공통적인 문제점들을 가진 것으로 나타났습니다. 본서 『상원연등회와 중동팔관회』에서는 이 문제점들에 대한 극복을 위해 객관적인 논증이 시도되었습니다.

셋째, 『상원연등회와 중동팔관회』는 국내에서는 드문 연구 주 중심의 역주서란 점도 이 책의 또 다른 특징입니다. 우리나라를 포함한 동아시아불교학의 원전들은 대부분 한문으로 기록되어 있습니다. 그러나, 한문은 그 뜻이 다양할 경우가 적지 않으며, 한문의 이러한 특징은 주석이 필요한 이유이기도 합니다. 과거에 비해 역주와 관련된 선행연구들도 상당히 진행되어 왔습니다만, 주제와 관련된 연구 부분은 없거나, 있더라도 해제와 단어 설명 중심의 설명 주에 머물렀습니다.

넷째, 『상원연등회와 중동팔관회』는 형식에 있어서도 기존의 역주서들과는 차별성을 지니고 있습니다. 기존의 역주서들은 일반적으로 원문, 번역, 주석으로 구성되어 있으며, 원문이 상당한 지면을 차지하고 있습니다. 연구업적의 가장 중요한 부분은 주제와 관련된 논증 부분인데, 그 때 그 때마다 원문을 명기할 경우, 원문이 차지한 지면만큼, 논증 부분이 약화되어, 그 연구업적의 질적 약화를 초래할 수 있습니다. 따라서, 본서에서는 원문 명기는 최소 한도로 줄이고, 논증 확보에 더욱 노력하였습니다. 또한, 선행연구들의 경우, 인용문의 출처를 밝히지 않아 표절의 혐의가 짙은 예 또한 적지 않았으나, 이 책의 모든 인용문에는 인용문의 줄 수까지 밝히면서, 정확한 출처가 명기되어 있습니다.

이러한 결과, 본서 『상원연등회와 중동팔관회』는 국내 학계의 역주 내용과 방향에 대한 새로운 틀도 제시하였다는 학계의 평가도 받았습니다. 향후, 우리 불교학계의 발전적 미래를 위해서는 연구 주체의 전문화, 질적 수월성 지향, 형식의 구체화, 내용의 충실화 및 연구 주제의 다양화가 요청된다고 생각합니다.

반야불교문화연구원의 2018년도 춘계학술발표회의 제목은 「불교의 근본 가르침과 한국불교의 정체성」이었습니다. 불교의 근본 가르침이 무엇인지에 대해서는 불교학자들 사이에서도 여전히 논란의 대상이 되고 있으나, ‘사성제(四聖諦)’를 불교의 핵심으로 보는 데는 이견이 없습니다. 한국불교의 정체성 탐구도 여전히 중요한 주제입니다. 저는 1,600여 년의 역사를 가지고 오늘날까지 면면히 이어져 내려온 이 땅의 불교의 내용은 초기불교가 아니라, 중국화된 불교며, 그 가운데는 부처님의 가르침과도 어긋나는 부분도 상당히 존재하고 있는 것으로 진단하고 있습니다. 특히, 신라의 원효(元曉, 617〜86)스님으로부터 비롯된 “통불교”와 자장(慈藏, 590〜658)스님을 원조로 한 “호국불교” 개념은 각각 한국불교의 사상적 특징과 역사적 특징을 나타내는 개념으로 간주되어 왔으나, 이 두 개념 모두 이제 비판의 대상이 되고 있습니다. 따라서, ‘불교의 근본 가르침과 한국불교의 정체성’ 문제는 여전히 현재 진행형으로 남아 있다고 생각합니다.

그러나, 저는 불교가 어려운 가르침이라고는 생각하지 않습니다. 역사상의 불교학자들이 좀 어렵게 만들어 놓기는 하였습니다만. “심조불산(心造佛山)에 호보연자(護保然自)라...”: 무슨 뜻일까요? 이 말은 어느 지식인이 어느 덕망 높은 스님께 불교의 깊은 뜻을 물은 데 대한 스님의 답이었습니다. 이 지식인은 “심조불산”은 “마음이 부처의 산을 만든다”는 뜻일 테니, “일체유심조(一切唯心造: 모든 것은 오직 마음의 산물임)”를 뜻하는 것으로 생각했으나, “호보연자”의 뜻은 아무리 생각해도 알 수 없었습니다. 마침내 스님은 돌아가셨고요. 그 후, 그 지식인이 어느 날 산비탈에 걸린 현수막을 보았는데, 거기에는 이렇게 쓰여져 있었습니다: “산불조심 자연보호.” 저는 초기불교를 이처럼, 상식적인 가르침으로 생각합니다. 상식은 기본 교양을 뜻합니다. 상식은 당연한 것이기 때문에 무시되기 쉬울 수도 있습니다만, 난세에 필요한 것은 오히려 상식이 아니겠습니까? 상식으로서의 초기불교는 기후 변화, 불평등, 코로나, 투기 등으로 점철된 우리의 현대사회에도 더욱 필요한 가르침이 아닌가 합니다.

최근 들어 우리나라와 정치적으로 껄끄러운 관계에 있긴 합니다만, 일본의 불교학계에서는 1980년대 이래 대승불교의 핵을 이루는 공사상과 불성(佛性)(여래장[如來藏] 또는 본각[本覺])사상 등에 대한 논쟁이 “비판불교(批判佛敎)”란 이름으로 전개되어왔습니다. 이 비판불교론에 대한 북미주학계의 반응은 Pruning the Bodhi Tree란 책으로 미국에서 출판되었으며, 이 책은 『보리수 가지치기』란 제목으로 국내에서도 번역, 간행되었습니다. 이 책의 편・저자들은 선불교의 대표 불전 중의 하나로서 신라의 법랑(法朗, fl. 7세기)스님의 『금강삼매경(金剛三昧經)』 과 한국불교계의 대표적 학승인 원효스님의 『대승기신론(大乘起信論)』의 역사적 중요성과 한국 사회에 미친 영향력에 대한 공개 토론을 요청하고 있습니다. 이 요청에 대한 우리 학계의 반응은 아직 없는 것으로 알고 있습니다. 또한, 우리 불교계에서의 인사말 중의 하나는 “성불(成佛)하십시오”입니다. “[불성을 깨쳐] 부처가 되십시오”라는 뜻이겠지요. 저는 이 인사말에 대해 평소 이런 의문을 가지고 있었습니다. “왜 모든 이들이 부처가 되어야 하는가?” 이 질문은 지금 이 자리에서도 여전히 드리고 싶은 질문입니다. 일례로, 대한민국 국민이라면, 특히, 마라톤 동호인이라면, 올림픽 금메달 수상자인 황영조 선수를 기억하실 것입니다. 그런데, 전문 선수도 아닌 일반 마라톤 애호가가 올림픽 금메달 수상자가 되려고 할 필요가 있을까요? 황영조 선수로부터 배울만한 점을 적용시켜 자신의 마라톤 실력을 향상시키기만 하면 되지 않겠습니까? 저는 불교의 경우도 마찬가지라고 봅니다. 이미 부처님께서 인생살이의 길은 제시해 주셨으니, 불자로서는 그 가르침을 현실에 적용시키기만 해도 더 나은 삶이 가능해지지 않을까요?

또한 “호국불교”란 이름 아래 20세기 전반기에 선종과 정토종을 비롯한 일본 불교계는 “공,” “무아(無我),” “업(業)” 등의 주요 불교 개념들을 왜곡하면서까지 전쟁 상황에 적극적으로 개입하였습니다. 특히, 선종은 무사도와 동일시되기까지 하였습니다. 이에 대한 비판적 분석도 Zen at War와 Zen War Stories란 책으로 미국에서 출판되었습니다. 전자의 책은 일본어로 번역되었으며, 그 결과, 일본의 일부 승단은 전쟁 시의 자신들의 잘못된 행위들에 대해 공식적으로 사과를 하였습니다. 후자의 책은 아직 일본어로 번역되지 않은 것으로 알고 있습니다만, 우리나라에서는 두 권 모두 각각 『전쟁과 선』, 『불교 파시즘』이란 제목으로 국역되었습니다.

우리 불교계에서는 “통불교론”과 “호국불교론”에 대한 일부 비판적 분석도 없진 않았으나, 전반적으로는 옹호 내지는 침묵 속에 있는 듯합니다. 주지하시듯이, 반야불교문화연구원과 반야학술상의 “반야”(般若)란 단어는 인도의 산스크리트어 prajñā의 한자 음역으로서 ‘지혜’란 뜻을 가지고 있습니다. 불교는 인간 고의 근본 원인을 존재의 본질에 대한 무지에서 찾고 있을 만큼, 불교에서 지혜는 강조되는 개념인 동시에 다른 세계적인 종교들과도 구별되는 점입니다. 더욱이 불교의 지혜는 인간성 상실의 시대, 물질만능의 시대인 현대사회에서도 여전히 중요성을 지니고 있다고 생각합니다. 불교학의 중심지는 학계며, 불교학회는 불교의 지혜가 논의되는 중요한 자리입니다. 그러나, 국내 불교학회들 중 상당수가 학회인지 법회인지 구분이 애매모호한 상태에 처해 있는 현실은 안타까운 점입니다. 학회와 법회는 기능이 다른 만큼 학회는 학회다와야 하고, 법회는 법회다와야 할 것입니다.

반야불교문화연구원은 2011년 설립 이래, 학술대회 개최와 학술상 시상 등 불교계의 발전을 위해 상당한 노력을 기울여 온 것으로 알고 있습니다. 저는 오늘의 수상자로서 학술대회의 성과물들이 학술서로도 출판될 수 있기를 바랍니다. 교육은 지식 확산의 필수 요소지만, 훌륭한 교육은 훌륭한 연구를 전제로 하며, 불교학 분야의 최고 연구성과도 학술서이기 때문입니다. 국격의 향상과 한류 붐 등에 힘입어 우리나라의 세계적 위상은 과거에 비해 크게 높아졌음은 저도 해외 학회 참가 경험들을 통해 실감합니다. 그러나, 우리나라가 주목을 받는 것은 1960년대까지의 세계 최빈국에서 수십 년 사이에 민주화와 산업화를 동시에 그리고 빠르게 달성한 나라란 점에서지, 선진국 대접까지 받는 것은 아니라고 생각합니다. 불교학 연구의 경우도 크게 다르지 않습니다.

일을 하기 위해서는 예산도 물론 필요합니다. 현재 우리나라의 국민총생산(GDP) 대비 연구비 예산은 경제협력개발기구(OECD)에 가입한 38개국 가운데 1-2위를 다툴 정도로 정부도 연구의 중요성을 강조하고 있습니다. 한국연구재단은 2009년에 새롭게 출범한 국가를 대표하는 연구 관리 전문기관입니다. 제가 아는 한, 이 재단의 2020년도 연구비 지원 예산은 4조 3000억원이었으며, 이 가운데 인문사회계 지원 예산은 3,000억원(7%)에도 미치지 못했습니다. 이마저도 불교학 연구를 위한 연구비 확보를 위해서는 다른 학문 분야와 치열한 경쟁을 해야 합니다.

그러나, 더욱 중요한 것은 일을 할 수 있는 우수 인재일 것입니다. “교육은 백년 대계”라고 합니다만, 한국불교학 분야에서 국내외적으로 활동할 수 있는 전문 학자 양성을 위한 국내 대학원은 아직 없습니다. 또한, 이 나라의 미래를 설계할 미래 학자도 제가 아는 한은 잘 보이지 않습니다. 만약, 반야불교문화연구원이 의지가 있고, 역량이 된다면, 세계의 학문 선진국과 겨룰 수 있는 한국불교학 분야의 전문 연구자 배출을 위한 명문 대학원 설립에도 관심을 가져 주시기를 희망해봅니다.

저도 오늘의 이 수상을 학문적 채찍으로 알고, 정신 건강, 몸 건강이 허락하는 한, 더욱 정진의 계기로 삼고자 합니다.

감사합니다.

2021년 11월 7일

김종명